腸の不調というと「食生活や生活習慣の乱れ」「運動不足」「ストレス」が原因と思われがちですが、じつは 筋肉や骨盤の状態 も大きく関わっています。

私が学んでいる日本腸セラピー協会では、姿勢や筋肉の状態が腸にとってとても大切だと伝えています。

特に「お尻の硬さ・冷え」「骨盤の歪みやねじれ」は、腸に悪影響を及ぼしやすいサイン。

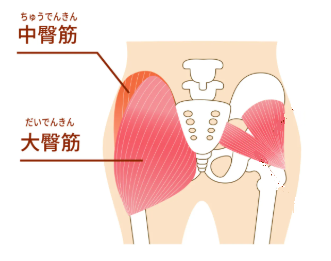

お尻の代表的な筋肉として、大臀筋(だいでんきん) と 中臀筋(ちゅうでんきん) がありますが、「お尻を触ると冷たい」「お尻が硬い」と感じる方は要注意です!!

画像:ひなた整体院参照

お尻の筋肉はなぜ大切?

「大臀筋」は体の中で最も大きな筋肉で、骨盤から太ももにつながり、歩く・立ち上がるなど日常動作の土台を担っています。

また、片足で立つ際には、骨盤がぐらつかないように安定させてくれたりします。

「中殿筋」は大臀筋の奥にあるインナーマッスルで、骨盤の左右のバランスを取る筋肉で、体幹を安定させます。

片足立ちや歩行時には、骨盤を水平に保ってくれます。

日常生活であまり使わなかったり、悪い姿勢が続くことで、お尻の筋肉が弱くなって悪い状態で「コリ」となって固まってしまったり、血流が悪くなって冷えてしまいます。

しなやかに働いていると骨盤は安定し、血流やリンパの流れもスムーズに。

腸に酸素や栄養がしっかり届き、排泄もスムーズになります。

でも、お尻の筋肉が硬くこわばると血管や神経を圧迫し、腸への血流が滞ります。

まるで“血流のダム”ができたように、血流をせき止めて巡りが悪くなることで、腸は冷え、働きが鈍りやすくなります。

さらに骨盤が固まって動きが悪くなり、姿勢の崩れも引き起こします。

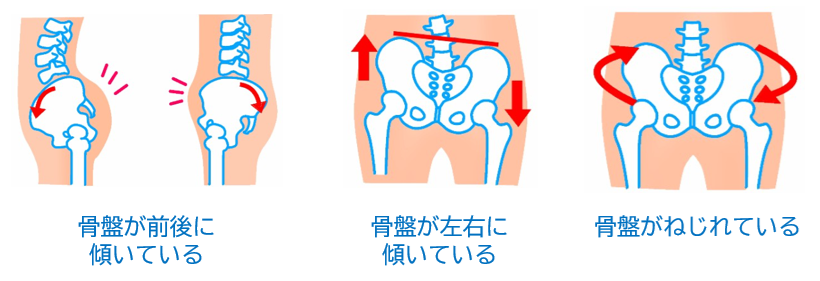

画像一部:美療鍼灸整骨院参照

こんな癖は要注意!

たとえば、無意識に「片足に体重をかけて立つ」ことはありませんか?

この姿勢はお尻の筋肉にアンバランスな負担をかけ、骨盤をゆがませる大きな原因になります。

長年の習慣で片側の筋肉ばかり硬くなり、反対側は弱くなるため、骨盤のねじれや傾きが固定化されやすいのです。

また、「座ったときに足を組む」癖も同じく骨盤の歪みを招きます。

片方のお尻に体重がかかるため血流が滞りやすく、骨盤のめじれや傾きに影響します。

骨盤の歪み・ねじれ・傾きが腸に与える悪影響とは?

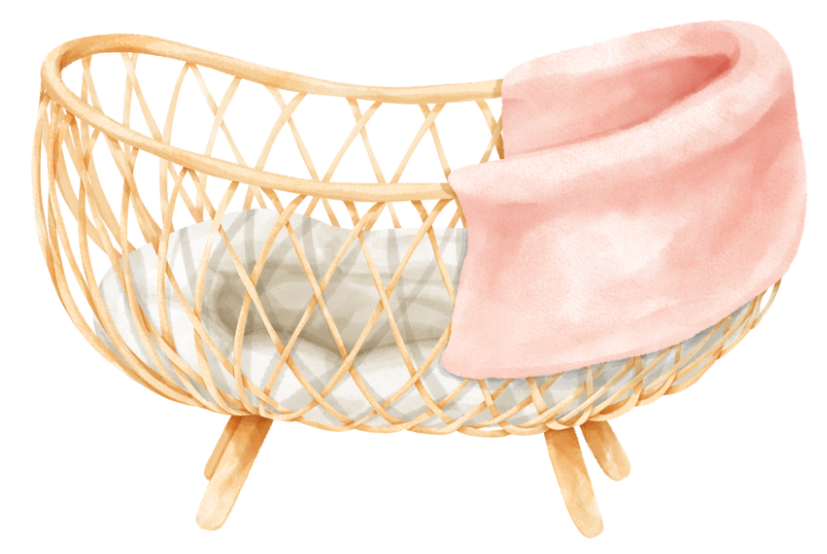

骨盤は「腸のゆりかご」とも言える存在。

大切な臓器である腸をやさしく包み込み、守り、適切な状態に保ってくれています。

でも、骨盤の状態が悪くなると、腸に次のような悪影響が及びます。

1.腸のスペースが狭くなる

ねじれや傾きで内臓が圧迫され、本来の位置を保たれないことで、腸がのびのびと動けなくなります。

2.血流やリンパの流れが停滞

血管が圧迫され、腸への血流不足・冷えを招きます。

3.腸が下垂する(下がる)

骨盤が後傾すると腸が下に落ち込み、便秘やぽっこりお腹の原因に。

4.自律神経の乱れ

骨盤の歪みは背骨にも影響し、背骨を通っている自律神経が乱れやすくなります。

結果として腸の動きにもブレーキがかかります。

他にも、腰痛、むくみ、冷えなどなど、不調の連鎖につながることも・・・

お尻が垂れることにも影響します。

改善のポイント

1.お尻を温める

湯船にしっかり浸かる、腹巻やカイロでお腹を温めて血流を回復。腸の冷えも改善します。

2.お尻の筋肉をゆるめる

サロンではお尻の筋肉をゆるめるオイルマッサージを行っていますが、簡単にできるストレッチの仕方をお伝えしていきます。

3.姿勢のクセを意識する

座っているときに足を組まない、片足重心で立たない。

最初は意識的に「両足で均等に立つ・座る」を習慣化することが大切です。

4.階段を使う

なるべく階段を使うようにし、血流と骨盤の安定を取り戻しましょう。

まとめ

お尻の筋肉は、骨盤と血流を支える大切な筋肉。

お尻が硬い・冷えていると血流が滞り、腸の働きに悪影響を及ぼします。

さらに、足を組むクセや片足立ちの習慣は骨盤の歪みやねじれを生み、腸が働きにくい状態となり、下垂や便秘の原因にもなります。

腸活というとお腹ばかりに意識が向きがちですが、じつは「お尻と骨盤のケア」は腸を元気にする近道。

お尻を温め、ゆるめ、正しい姿勢を意識することで、腸はもっと快適に働いてくれます。

コメント